Знаки различия воинских званий в РоссииАрмия России XVIII-XX(начало) векЗнаки различия унтер-офицеровПредисловие. Вообще то, если рассматривать термины,

касающиеся категорирования военнослужащих строго по смыслу, то унтер-офицеры

это тоже офицеры, или иначе говоря "командный и начальствующий состав" в

отличие от "рядового состава": Как же так получилось, что унтер-офицеры

в нашей армии оказались в общем то в ранге рядовых солдат только с "соплями

на погонах" и утратили свое главное предназначение? Особенно, если

сравнивать с армиями других стран Европы (даже и сегодня), где

унтер-офицерский состав это основная командная группа в звене

отделение-рота. Офицеры в этом звене не столько руководящий состав, сколько представители командования батальона, кураторы

взводов и рот. За всё в отделениях,

взводах, ротах полностью и целиком отвечают унтер-офицеры. Офицеры к этому

не имеют никакого отношения. Именно унтер-офицеры

готовят подразделения к боевому применению, а офицеры лишь командуют

подразделениями в бою. Изначально в армии Петра Великого

унтер-офицеры, называемые тогда урядниками, и были основным комсоставом в

ротах. Господа же офицеры из числа дворянства черновой работой по обучению

солдат не занимались. Но чтобы стать обер-офицером нужно было

послужить солдатом наравне с солдатом из числа рекрутов, и лишь затем занять

командную должность (унтер-офицера). Ну и далее продвигаться в чинах,

становясь обер-офицером, штаб-офицером, генералом. Попутно заметим, что если в кайзеровской

армии к началу XX века

человека к исполнению унтер-офицерских обязанностей готовили 5 лет, то в

Русской Армии молодой человек получал чин подпоручика через 2 года обучения

в военном училище, а унтер-офицером солдат мог стать через 1 год солдатской

службы и безо всякого обучения. В современных армиях одним из важнейших элементов униформы являются знаки различия военнослужащих по их воинским званиям. Как правило, эти знаки в виде звездочек различного рисунка и размеров, или же иных значков, нашивок (по солдатски - лычек) размещаются на погонах. В ряде армий они размещаются на головных уборах, воротниках, на рукавах. Люди, мало знакомые с военной формой нередко полагают, что так было всегда, что вместо погон существовали на определенных исторических отрезках эполеты, или вообще какие-то иные знаки различия. Но им трудно себе представить, что весь XVIII и первую четверть XIX века в России различению чинов придавалось очень мало значения. Так, например чины генералов между собой не различались вообще никак вплоть до 1827 года (исключая промежуток 1764-1796 г.г.), а унтер-офицеров до 1843 года (исключая промежуток 1743-1796). Вполне достаточным считалось отличать унтер-офицеров от солдат, обер-офицеров от унтер-офицеров и штаб-офицеров от обер-офицеров. Сразу же с момента превращения потешных Преображенского и

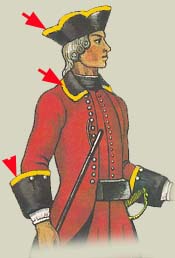

Семеновского полков в регулярные полки в 1698 году для отличения офицеров Унтер-офицеры же с 1700 года (первоначально они назывались урядниками) отличались от рядовых солдат на первых образцах мундиров ("венгерское платье") только обшивкой из серебряного шнура карманов, пуговичных петлиц и швов. С переходом в 1702 году на мундир "французского" образца унтер-офицеры стали отличаться от солдат серебряным галуном шириной 2.2 см. по краю шляпы и таким же галуном обшлагов рукавов. Кроме того, в пехоте унтер-офицеры в строю выделялись своим оружием - алебардой. По форме лезвия алебарды различались на алебарды сержантов, алебарды каптенармусов, алебарды фурьеров.  Справка. Между собой чины унтер-офицеров не различались никак. С введением в 1711 году отложных воротников серебряный или золотой галун шириной 2.2см. стал нашиваться на шляпу, обшлага и воротник. С этого времени галун на воротнике и обшлагах стал основным отличием унтер-офицеров от солдат вплоть до 1763 года, когда в зависимости от чина унтер-офицера число рядов галуна на обшлаге стало разным. 21 мая

1743 года рубежная дата в знаках различия унтер-офицерского

состава. Вводятся знаки различия унтер- На рисунке слева: пехотный унтер-офицер в чине сержанта. Это период правления императрицы Елизаветы Петровны (25.11.1741 - 25.12.1761) С 24 апреля 1763 года (период правления императрицы

Екатерины II 23.6.1762 - 6.11.1796) чины унтер-офицеров стали

различаться следующим образом: В это же время на левом плече военнослужащих появляется "погон или эполет", который имеет различный рисунок у солдат и офицеров, а в некоторых полках погон унтер-офицеров имеет отличие от солдатского и офицерского. Однако вид погона устанавливался всякий раз решением командира полка и нередко менялся. Поэтому полагать погон средством отличения унтер-офицеров от солдат и офицеров и уж тем паче средством различения чинов унтер-офицеров нельзя. Различение чинов унтер-офицеров таким способом сохранялось до изменения униформы русской армии в 1797 году императором Павлом I . Ярый поборник одинаковости, стандартизации Павел в каждом роде войск форму солдат, унтер-офицеров, офицеров и генералов сделал практически одинаковой. Например, генерала от офицера можно было отличить лишь наличием белого плюмажа на шляпе.

На рисунке справа: унтер-офицер гренадерского полка в униформе и со знаками различия обр. 1796г. С этого времени чины унтер-офицеров между собой не различаются. Закончился век XVIII и начинался новый век, который принес радикальное изменение униформы Русской Армии. Мундир кафтанного типа сменился мундиром фрачного типа. На русской униформе в 1802 году появляются настоящие погоны, но они еще не становятся средством различения чинов. 30 апреля 1802

года вводится новая форма одежды. Отличием

унтер-офицеров от рядовых солдат служит нашиваемый по нижнему и переднему краю

воротника и обшлагам золотой галун шириной 1/3 вершка

(1.5 см.). Кроме того, унтер-офицеров отличает черно-оранжевая кисть на

гренадерской шапке и трость. На рисунке слева: унтер-офицер гренадерского полка со знаками различия обр. 1802г. На рисунке справа: унте-офицер мушкетрского полка со знаками различия обр. 1802г. На мундире

фрачного покроя в армейской пехоте у рядовых солдат велено иметь два погона

пятиугольной формы, у унтер-офицеров один погон на правом плече (с 19

октября 1803 г. - два погона). Нижним краем погон вшивается в плечевой шов,

верхний пристегивается на пуговицу пришитую к плечу мундира у воротника. С появлением в 1803 году в армии нового типа головного убора - цилиндрической шапки элементом отличения унтер-офицеров от солдат становится так называемый "репеёк", который представлял собой выпуклую овальной формы деревянную деталь. Репеёк крепился в верхней части шапки под кистью (позднее под султаном). У солдат цвет репейка зависел от номера батальона в полку, а у всех унтер-офицеров гвардии и армии репеёк делился на четыре части и окрашивался в белый и оранжевый цвета (позднее в белый и серый цвета). К 1807 году цилиндрическая шапка трансформируется в кивер

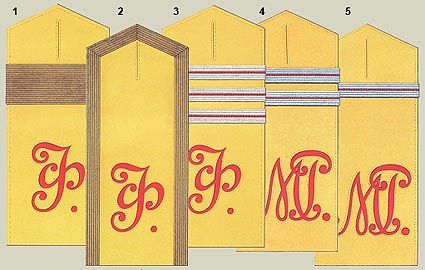

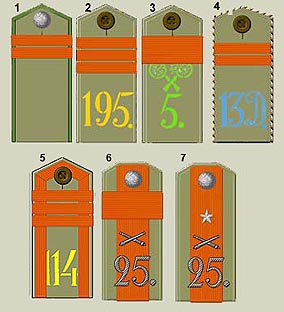

и вместо кисти кивер получает султан. К этому же году несколько изменяется обшивка воротника галуном - обшивается перед и верх воротника. Кроме того, если у солдат кутас и этишкет плелись из одноцветной серебристой или белевой нити, то у унтер-офицеров кутас и этишкет плелся из серебристо-оранжево-черной нити). Впрочем, султан на кивер одевали редко (парады, смотры) и обычно он хранился внутри кивера. В 1813 году на императорском смотре русской гвардии в Париже оказалось, что в лейб-гвардии Преображенском полку султан сохранился только у одного единственного солдата. К 1811 году султан стал выше и тоньше. 23 августа 1818 года изменены форма и размеры погон нижних чинов. Теперь погон пятиугольный длиной по плечу, а шириной 1 1/4 вершка (5.5 см.). На расстоянии 1/2 вершка от нижнего края цифра или литера курсивного начертания высотой 1 вершок (4.4. см.), указывающая на номер дивизии, к которой относится данный армейский пехотный полк, либо первая буква наименования гренадерского полка. Под прорезь подложено сукно красного или желтого цвета (исходя из цвета погона под прорезь подкладывается желтое сукно в полках, имеющих погоны красные, светло-синие, зеленые, голубые, и красное сукно в полках, имеющих погоны желтые и белые).). Сукно притачено по краям литеры. Но и эти погоны не играют роли определителя званий нижних чинов.

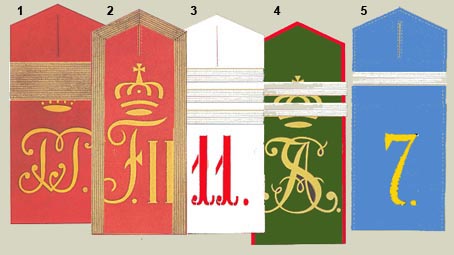

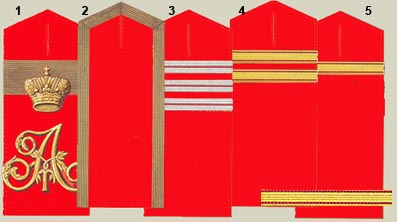

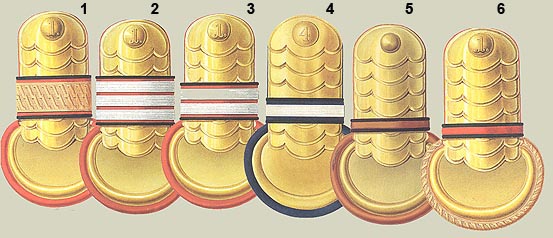

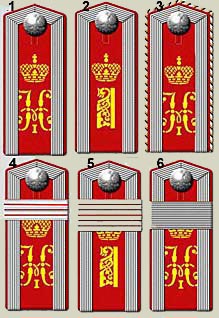

8 апреля 1843 года рубежная дата. В этот день на погоны нижних чинов Армии и Гвардии введены нашивки, обозначающие их звание. С этого дня в Русской Армии погоны становятся единственным определителем званий нижних чинов. На рисунке слева: унтер-офицер пехотного полка. 1844г. В гренадерских полках фельдфебели получили на погоны поперечную нашивку из золотого галуна (Если исходить из энциклопедии Сытина, то это был армейский галун шириной 1/2 вершка (22 мм.), подпрапорщики и портупей-прапорщики узкий золотой галун вокруг погона, остальные унтер-офицеры 2-3 нашивки белого басона шириной 1 см. с красной просновкой посередине. На рисунке справа погоны нижних чинов гренадерских полков:

Рядовые гренадеры нашивок на погонах не имеют. Пояснение. В в армейских полках тяжелой и легкой пехоты кроме гренадерских полков, о которых сказано чуть выше, фельдфебели получили на погоны поперечную нашивку из золотого галуна (если исходить из энциклопедии Сытина, то это был армейский галун шириной 1/2 вершка (22 мм.), подпрапорщики и портупей-прапорщики узкий золотой галун шириной 1.1 см вокруг погона, остальные унтер-офицеры 2-3 нашивки белого басона шириной 1.1 см.без красной просновки.

На рисунке справа погоны нижних чинов армейской пехоты обр.1843 г.: 1. Фельдфебель пехотного Принца Прусского полка.

В Гвардии во всех полках погоны красные, а унтер-офицерские нашивки из желтого басона с красными просновками по краям за исключением На рисунке справа:

Рядовые солдаты гвардейских полков никаких нашивок на погонах не имеют.

8 апреля 1843 года в кирасирских полках также введены нашивки на погоны по званиям нижних чинов: * Портупей-юнкерам и юнкерам - обшивка золотым галуном боковых и верхнего краев погона по образцу погон подпрапорщиков и портупей-прапорщиков гренадерских полков.

Пояснения. .В кавалерии этого периода старший вахмистр равен фельдфебелю пехоты, младший вахмистр равен старшему унтер-офицеру в пехоте. А драгунский унтер-офицер равен младшему унтер-офицеру в пехоте. Ширина контрпогончика определяется возможностью размещения на нем унтер-офицерских нашивок.

На рисунке слева унтер-офицер драгунского полка.

От автора. Старшие и младшие портупей-юнкера это юнкера, являющиеся командирами для остальных юнкеров и соответственно имеющие унтер-офицерские звания. Старший портупей-юнкер равен младшему вахмистру, младший портупей-юнкер равен унтер-офицеру. Фельдфебель училища носил нашивку старшего вахмистра на юнкерском эполете. Заметим, что на шинелях нижние чины драгунских и уланских полков носили погоны, как и в других родах войск. Нашивки по чинам на драгунских и уланских погонах были аналогичны тем, что нашивались на эполеты, но естественно, без контрпогончика.

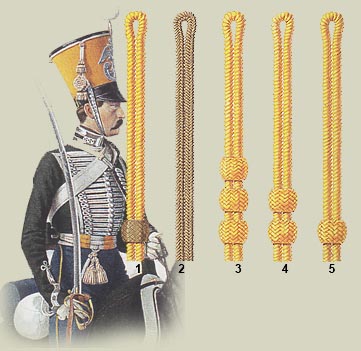

На рисунке справа: 1. Плечевой шнур старшего вахмистра. Гомбочка

золотая. У рядовых гусар плечевой шнур без гомбочек. В артиллерии введены также нашивки по званиям нижних чинов:

Однако, в гренадерской пешей артиллерии нашивки аналогичные нашивкам в гренадерских полках, т.е. с красной просновкой в середине нашивки. В рассматриваемый период погоны в саперных и пионерных батальонах красные с желтой шифровкой с нашивками аналогичными пехотным.. В гвардейской кавалерии, артиллерии и Лейб-гвардии Саперном батальоне изменения в погонах аналогичны армейским, но нашивки на погонах гвардейские/ Изменений в погонах нижних чинов по состоянию к 1855 году более не происходило. В 1856 году, как утверждают Леонов и

Ульянов было определено: Пояснение. *Знаки различия старшего унтер-офицера (три узкие нашивки) носят также тамбурмажоры, старшие музыканты, полковые штаб-горнисты и барабанщики, полковые и батальонные каптенармусы, старшие фельдшеры. Пояснение. *Знаки различия младшего унтер-офицера (две узкие нашивки) также носят ротные каптенармусы, вольноопределяющиеся унтер-офицерского ранга, младшие музыканты, младшие писаря, младшие фельдшеры. 19 февраля 1855 года предписано в ротах и эскадронах, носивших до сего дня название рот и эскадронов Его Императорского Величества, всем чинам иметь на эполетах и погонах вензель императора Николая I. Однако это вензель носят только те чины, которые служили в этих ротах и эскадронах по состоянию на 18 февраля 1855 г. и продолжают служить в них. Вновь зачисленные в эти роты и эскадроны нижние чины права на этот вензель не имеют. 21 февраля 1855 вензель императора Николая I навечно присвоен юнкерам на погоны Николаевского инженерного училища . Этот вензель они будут носить до отмены царских вензелей в марте 1917 года. 7 мая 1855 года на головной убор вводится

металлическая кокарда различающаяся на кокарды рядовых солдат, кокарды

унтер-офицеров и На рисунке слева направо: солдатская кокарда, кокарда унтер-офицеров и юнкеров, кокарда офицеров и генералов. Кокарда явится еще одним средством отличения друг от друга солдат, унтер-офицеров и офицеров, и просуществует до 16 декабря 1917 года (до отмены декретом ВЦИК и СНК всех знаков различия российской армии), а в ряде вооруженных формированиях Белого Движения до их поражения в гражданской войне 1918-24гг. 7 января 1856 по Военному ведомству приказано: на воротнике и обшлагах полукафтанов унтер-офицеров галуна не должно быть; вместо галуна, на обоих рукавах полукафтана им полагается нарукавная нашивка из того же галуна, какой каждому из них присвоен в настоящее время: для фельдфебелей и старших вахмистров — в 2 ряда, для унтер-офицеров и фейерверкеров — в 1 ряд. Основание нарукавной нашивки занимает всю ширину передней части рукава над обшлагом; высота ее от обшлага до верхнего конца 3 3/4 вершка. У фельдфебельской и вахмистрской нашивки между рядами галуна просвет в 1/16 вершка.

На рисунке справа :1-унтер-офицер 1856-57гг. 2-фельдфебель 1856-57гг. 3-унтер-офицер с 1857г. 4-фельдфебель 1857-58гг. У бомбардиров в артиллерии, у саперов и минеров 1-го класса в саперных батальонах, у пионеров 1-го класса в конно-пионерных дивизионах и у отличившихся стрелков в пехоте на обшлагах полукафтанов галуна не иметь, а вместо галуна на обоих рукавах полукафтана им полагается также нарукавная нашивка из басона или тесьмы, положенных музыкантам, барабанщикам или трубачам той части, в которой поименованные выше чины состоят. У кондукторов артиллерийского и инженерного ведомств, топографов, писарей всех ведомств военного управления, типографщиков, курьеров и прочих нестроевых н. чинов унтер-офицерского звания на воротнике и обшлагах полукафтанов галуна нет; вместо галуна, на обоих рукавах полукафтана, над обшлагами, нарукавная нашивка из того самого галуна, какой каждому из них присвоен. Однако уже в марте 1857 года прежняя система (галун на воротнике и галун вокруг обшлага) была возвращена. При этом угловой галун над обшлагом фельдфебелям был сохранен до 1858 года. На рисунках слева: ефрейтор сверхсрочной службы лейб-гвардии 3-го стрелкового полка. Приборный металл полка серебро. Поэтому пуговица и галун серебристые. Показаны два варианта поперечной нашивки. По приказу Военного ведомства № 446 за 1911 г. поперечные нашивки по званиям на погонах сверхсрочнослужащих 2-го разряда делались не из басона, а галунные. Тип плетения использующегося для этого галуна указан не был, однако в ссылающемся на него приказе Военного ведомства № 629 за 1912 г. (интендантская ведомость) упоминается "2621. Галун золотой узкий (пажеский буравчик)» и "2622. Галун серебряный узкий (пажеский буравчик)". К сожалению нет полной ясности какими все же были нашивки сверхсрочнослужащих 2-го разряда по чинам до 1911, да и после тоже. Цвет фельдфебельских нашивок теперь определялся цветом приборного металла полка (золото или серебро), а тип галуна зависел от от типа полка: На рисунке справа: 1. Погон фельдфебеля 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра II полка. Галун "армейский".

Нижние чины, оставшиеся на сверхсрочную службу (как правило в чинах от ефрейтора до фельдфебеля включительно) именовались сверхсрочнослужащими 2-го разряда и носили по краям погона (кроме нижнего края) галунную обшивку из портупейного галуна шириной 3/8 вершка (16.7мм.). Цвет галуна по цвету приборного металла полка. Все остальные нашивки как и у нижних чинов срочной службы, но галунные (серебро или золото по цвету приборного металла полка).

1. Сверхсрочнослужащий 2-го разряда младший унтер-офицер лейб-гвардии Саперного батальона. К сверхсрочнослужащим 1-го разряда относилось одно звание - подпрапорщик. Их погоны имели форму не пятиугольную, а шестиугольную. Как у офицеров. Они носили продольную нашивку из портупейного галуна шириной 5/8 вершка (27.75мм.) цветом по приборному металлу полка. Кроме этой нашивки они носили поперечные нашивки по занимаемой должности. Две нашивки - на должности отделенного унтер-офицера, три нашивки- на должности взводного унтер-офицера, одна широкая- на должности фельдфебеля. На других должностях подпрапорщики поперечных нашивок не имели. Шифровки и спецзнаки (кому положено) подпрапорщики носили металлические накладные офицерские по цвету приборного металла полка. На рисунке слева:

От автора. Сложно здесь искать определенные правила, хотя, они конечно были. Но вот погон подпрапорщика Инженерного корпуса внешне выглядит как погон сверхсрочника 2-го разряда вольноопределяющегося. Фельдъегерь, хотя не относится к подпрапорщикам, носит на погоне продольную нашивку как подпрапорщики. Вдобавок ко всему , до 1903 года выпускники юнкерских училищ, выпущенные подпрапорщиками и проходящие службу в частях в ожидании присвоения офицерского чина, носили не погоны подпрапорщика, а юнкерские погоны, но с шифровкой части, в которой они проходят службу. Примечания. 1. Инженерный корпус это не воинское формирование, а собирательное название. Это то, что сейчас называется инженерной службой. К корпусу относились офицеры и унтер-офицеры (кондуктора), которые проходили службу не в инженерных частях (саперные, понтонные батальоны и т.п.), а в пехотных или кавалерийских частях и являвшихся советниками командиров по вопросам инженерного обеспечения боя. 2. Существовал т.н. Фельдъегерский корпус, основной задачей чинов которого являлась доставка из одних штабов в другие особо важной и срочной почты (приказы, директивы, донесения и т.п.). Фельдъегеря носили погоны аналогичные погонам подпрапорщиков, но продольная галунная нашивка портупейного галуна имела ширину не 5/8 вершка (27.75мм.), а только 1/2 вершка (22 мм.). Это то, что нынче называется "спецсвязь". 3.Используемый в нашей армии в настоящее время термин "командир" относится ко всем военнослужащим, которые командуют воинскими формированиями от отделения до корпуса включительно. Выше эта должность называется "командующий" (командующий армией, командующий округом, командующий фронтом,...).

4. В рассматриваемый период существовали "военные училища", выпускающие в войска военнослужащих в чине подпоручика, и существовали "юнкерские училища", выпускавшие в войска военнослужащих в качестве кандидатов на офицерское звание. Звание подпоручика им присваивали после, так сказать, дообучения "на рабочем месте".

Нашивки подпрапорщиков с 1907 носили и унтер-офицеры кандидаты на классную должность. До этого времени (с 1899 до 1907) кандидат на

Пояснение.

На рисунке справа:

В 1909 году (Приказ по Военному ведомству №100) для нижних чинов (но только для нижних чинов!) ) вводятся двусторонние погоны. Т.е. одна сторона из приборного сукна цвета присвоенного данной части, другая из сукна защитного цвета (шинельного на шинели), с прокладкой между ними двух рядов проклеенного подкладочного холста. Погонные пуговицы в гвардии по цвету приборного металла полка, в армии кожаные. При ношении мундира в повседневной жизни погоны носят цветной стороной наружу. При выступлении в поход погоны переворачиваются защитной стороной наружу. Длина погона по ширине плеча. Ширина погона нижних чинов 1 1/4 вершка (55-56мм.). Верхний край погона срезается тупым равносторонним углом и надевается просечной петлей (простроченной) на кожаную пуговицу (в гвардии – металлическую), пришиваемую наглухо к плечу у воротника. Края погона не загибаются, прострачиваются ниткой. В нижний край погона (между верхним сукном и подшивкой) вшивается суконный язык во всю ширину погона, для продевания сквозь суконную перемычку (шириною 1/4 вершка), нашиваемую на плечи мундира.

Нашивки на походной стороне погонe унтер-офицеров делаются из басона темно-оранжевого цвета той же ширины, что и нашивки на цветной стороне погон.

На рисунке слева (рисунок литер и цифр согласно приказу В.в №228 1912г.):

1. Младший унтер-офицер лейб-гвардии Измайловского полка.

Однако заметим, что, подпрапорщики как и офицеры походных погон в 1909 году не получили. Походные погоны офицерам и подпрапорщикам будут введены лишь осенью 1914г. (Пр.В.в.№ 698 от 31.10.1914). От автора. "Ошибка! -воскликнет читатель хорошо разбирающийся в знаках различия царской армии - звездочка на погоне подпрапорщика означает, что это зауряд-прапорщик !". Действительно, согласно приказа Военного ведомства №381 от 11 июля 1907 зауряд-прапорщикам, возвратившимся на действительную службу из запаса на фельдфебельские должности, было предписано носить погоны подпрапорщиков с добавлением одной офицерской звездочки.

Но вот цитата из Приказа Военного ведомства №698 от 31.10.1914:

Отчего так, я не знаю. Походные погоны, но уже односторонние нижние чины надели в августе 1914 года, выступая в поход.

В военных и юнкерских училищах, юнкера считались нижними чинами на правах вольноопределяющихся. Там также имелись юнкера, Николаевское и Алексеевское инженерные училища. Галун рисунка "армейский" серебряный.

На рисунке слева:

Декретом ВЦИК и СНК от 16 декабря 1917 (уже новыми большевистскими властями) все вышеописанные знаки различия нижних чинов, как и всех других были упразднены в связи с отменой всяких чинов и званий, и "всех наружных знаков отличий". Военнослужащие еще сохранившихся на этот момент войсковых частей, организаций, штабов и учреждений должны были снять погоны со своих плеч.

В Красной Армии, которая начала создаваться в феврале-марте 1918, отказались от погон

и любых знаков различия полностью и категорически, усматривая в погонах "признаки самодержавия".

Знаки различия сержантов будут введены одновременно с

введением воинских званий в Красной армии в декабре 1935 года. Для

сержантов в виде красных эмалевых треугольников на петлицах воротников. Август 2017г. Литература.1.И.Ульянов, О.Леонов. История Российских войск.

Регулярная пехота. 1698-1801. Москва. АСТ.1995. ---***--- |

©Веремеев Ю.Г. Главная страницаУниформа и знаки различия |

от

солдат и урядников (унтер-офицеров) для первых вводится ношение через плечо

офицерского пояса-шарфа.

от

солдат и урядников (унтер-офицеров) для первых вводится ношение через плечо

офицерского пояса-шарфа.  офицерского

состава по чинам:

офицерского

состава по чинам:

29

29

У пеших солдат (пехота, егеря, артиллерия, инженеры, пионеры,

минеры, понтонеры) султан был черный, у кавалерии (гусары, конные егеря,

конная артиллерия) белый. У пеших унтер-офицеров верхняя треть султана была

белая (

У пеших солдат (пехота, егеря, артиллерия, инженеры, пионеры,

минеры, понтонеры) султан был черный, у кавалерии (гусары, конные егеря,

конная артиллерия) белый. У пеших унтер-офицеров верхняя треть султана была

белая ( С заменой киверов кожаными касками во времена правления

императора Николая I какие либо знаки различия унтер-офицеров на головных

уборах исчезли. Остались только на воротниках и

обшлагах. Галуны на воротниках мундиров унтер-офицеров сохранялись и

С заменой киверов кожаными касками во времена правления

императора Николая I какие либо знаки различия унтер-офицеров на головных

уборах исчезли. Остались только на воротниках и

обшлагах. Галуны на воротниках мундиров унтер-офицеров сохранялись и

Шифровки погон в армейской пехоте по прежнему указывали на номер дивизии, за исключением пехотных Принца Прусского и Его Величества Короля Неаполитанского полков, а также егерского Принца Альберта Саксонского полка, имевших на погонах вензеля Высочайших Шефов.

Шифровки погон в армейской пехоте по прежнему указывали на номер дивизии, за исключением пехотных Принца Прусского и Его Величества Короля Неаполитанского полков, а также егерского Принца Альберта Саксонского полка, имевших на погонах вензеля Высочайших Шефов.

обеих гвардейских Гренадерских полков, которым нашивки даны такие же как и в армейских гренадерских полках.

обеих гвардейских Гренадерских полков, которым нашивки даны такие же как и в армейских гренадерских полках.  На

эполетах нижних чинов драгунских и уланских полков как армейских, так и гвардейских нашивки нашиваются поверх суконного контрпогончика, ширина которого делается в зависимости от числа располагаемых не нем нашивок по чинам.

На

эполетах нижних чинов драгунских и уланских полков как армейских, так и гвардейских нашивки нашиваются поверх суконного контрпогончика, ширина которого делается в зависимости от числа располагаемых не нем нашивок по чинам.  1) У старших вахмистров - широкий золотой галун рисунка "полуштабский",

1) У старших вахмистров - широкий золотой галун рисунка "полуштабский",

Гусары в силу особенностей формы погон не имеют за исключением шинелей, где погоны аналогичны пехотным.

Гусары в силу особенностей формы погон не имеют за исключением шинелей, где погоны аналогичны пехотным.

юнкеров

и кокарды офицеров.

юнкеров

и кокарды офицеров. Ввиду отмены галуна на воротнике и обшлагах полукафтанов, доломанов и ментиков унтер-офицеров, воротник и обшлага их совершенно сходны с положенными для рядовых.

Ныне существующие у фельдфебелей, вахмистров, унтер-офицеров, фейерверкеров и ефрейторов отличия из галуна, басона, тесьмы или гусарских гомб, на погонах полукафтанов, доломанов, ментиков и шинели

-остаются без изменения..

Ввиду отмены галуна на воротнике и обшлагах полукафтанов, доломанов и ментиков унтер-офицеров, воротник и обшлага их совершенно сходны с положенными для рядовых.

Ныне существующие у фельдфебелей, вахмистров, унтер-офицеров, фейерверкеров и ефрейторов отличия из галуна, басона, тесьмы или гусарских гомб, на погонах полукафтанов, доломанов, ментиков и шинели

-остаются без изменения..  В конце XIX

начале XX

века происходит ряд изменений в знаках различия

унтер-офицеров. Так нижние чины, оставшиеся на сверхсрочную службу (как правило в чинах от ефрейтора до старшего унтер-офицера) именовались сверхсрочнослужащими 2-го разряда и носили по краям погона (кроме нижнего края) галунную обшивку из портупейного галуна шириной 3/8 вершка (16.7мм.).

Цвет галуна по цвету приборного металла полка. Все остальные нашивки как и у нижних чинов срочной службы.

В конце XIX

начале XX

века происходит ряд изменений в знаках различия

унтер-офицеров. Так нижние чины, оставшиеся на сверхсрочную службу (как правило в чинах от ефрейтора до старшего унтер-офицера) именовались сверхсрочнослужащими 2-го разряда и носили по краям погона (кроме нижнего края) галунную обшивку из портупейного галуна шириной 3/8 вершка (16.7мм.).

Цвет галуна по цвету приборного металла полка. Все остальные нашивки как и у нижних чинов срочной службы.

"битевой" шириной 5/8 вершка (27.75мм.).

"битевой" шириной 5/8 вершка (27.75мм.).

На рисунке справа:

На рисунке справа:

1. Подпрапорщик роты Его Величества лейб-гвардии Саперного батальона на должности отделенного унтер-офицера.

1. Подпрапорщик роты Его Величества лейб-гвардии Саперного батальона на должности отделенного унтер-офицера.

погоне имел нашивку в виде угла из галуна "пажеский буравчик".

погоне имел нашивку в виде угла из галуна "пажеский буравчик".

носившие унтер-офицерские нашивки. Однако именовались они иначе - младший портупей-юнкер, старший портупей-юнкер и фельдфебель

носившие унтер-офицерские нашивки. Однако именовались они иначе - младший портупей-юнкер, старший портупей-юнкер и фельдфебель