Униформа инженерных войск Русской Армии

XIX век (1918-1924 гг.)

Инженерные части и подразделения вооруженных формирований Белого Движения

(Забайкалье и Дальний Восток)

Предупреждение.

В серии статей о вооруженных формированиях Белого Движения Забайкалья и

Дальнего Востока описывается униформа только тех формирований, в которых более или

менее достоверно установлено существование инженерных частей и подразделений

или предполагалось их наличие хотя бы номинально. При этом описывается униформа

только таковых, не касаясь частей и подразделений других родов войск..

Заметим, что в рассматриваемый период к инженерным войскам кроме саперных,

понтонных частей и подразделений относились части и подразделения связи,

автомобильные и авиационные. В большинстве нормативных документов по

униформе все такие части и подразделения именуются инженерными или

техническими.

Конец предупреждения.

Русские части на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД)

Пояснение.

Киайско-Восточная железная дорога - железнодорожная магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Дорога построена в 1897—1903 гг. Принадлежала России и обслуживалась её подданными.

В полосе отчуждения действовали российские законы и правила.

Конец пояснения.

В данной части статьи следует принимать во внимание, что достоверных сведений об обмундировании частей, формировавшихся в полосе отчуждения КВЖД

нет.

Считается, что одним из первых вооруженных формирований в полосе отчуждения

КВЖД был отряд полковника Орлова, сформированный в Харбине в апреле

1918г. В мае 1918 г. "Отряд защиты Родины" (самоназвание

отряда Орлова) насчитывал около 2 тыс.

военнослужащих.

По воспоминаниям современников отряд носил форму царской

пограничной стражи. В дополнение к погонам  все чины отряда носили особые

нарукавные нашивки (их изображений в распоряжении автора

нет) Известно, что в состав отряда входили части

практически всех родов войск, в том числе и саперные части. Также из

воспоминаний участников в составе отряда имелась Заамурская саперная рота. все чины отряда носили особые

нарукавные нашивки (их изображений в распоряжении автора

нет) Известно, что в состав отряда входили части

практически всех родов войск, в том числе и саперные части. Также из

воспоминаний участников в составе отряда имелась Заамурская саперная рота.

Обмундирование для своего отряда Орлов самовольно захватывал на складах бывшего Заамурского округа охранной стражи.

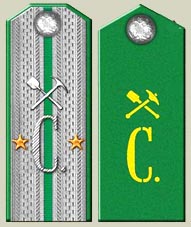

На рисунке справа: предполагаемый вид

погон чиной Заамурской саперной роты. очевидно использовались погоны царской

пограничной стражи имевшие зеленый цвет. На погоне сапера желтой краской по

трафарету шифровка роты и выше спецзнак саперов. Погон подпоручика с

серебряным галуном, звездочки золотые пятиконечные, шифровка и спецзнак

металлические серебряные накладные.

Петлицы на шинелях черные с зеленой

выпушкой по краям и серебряной пуговицей.

Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова.

Есаул Семенов Г.М. бывший командир сотни

Нерчинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска В июне 1917 года

был назначен комиссаром Временного правительства по формированию добровольческих частей из монголов и бурят в Забайкальской области. После

25 октября 1917 Семёнов, имея разрешение не только от Временного правительства, но и от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, продолжал формировать в Забайкалье конный Бурято-монгольский казачий отряд. Но в отряд он принимал не только монголов и бурят, но и русских.

Когда стало ясно, что он формирует антибольшевистский отряд, его попытались

арестовать, но обманув членов местного Совета, с верными ему казаками убыл на станцию Даурия, где продолжил формирование своего отряда.

Семёнов пополнил и хорошо вооружил свой отряд в 559 человек, и 29 января

1918 года вторгся в Забайкалье, заняв Даурию.

В марте 1918 года кроме своего отряда Семенов сформировал три

кавалерийских полка ( 1-й Ононский, 2-й Акшинско-Мангутский и 3-й Пуринский).

Кроме тогго в состав ОМО в это ывремя входили: японский отряд капитана Окумуры, две

отдельные офицерские роты; отряд сербов из числа бывших солдат

Австро-Венгрии, 3 кавалерийских полка по 4 сотни, два пехотных полка, состоявших из китайцев,

4 бронепоезда.

Приступив в октябре 1918 к формированию корпуса,

провозгласивший себя атаманом Семенов сохранил для

него отличительный знак своего отряда. Приказом по войскам 5-го Приамурского корпуса № 11 от 26 октября 1918 г. было указано:

"Частям войск, входящим в состав Особого Маньчжурского отряда, иметь знаки на левом рукаве в форме щита из желтой материи с инициалом

"О. М. О." Приступив в октябре 1918 к формированию корпуса,

провозгласивший себя атаманом Семенов сохранил для

него отличительный знак своего отряда. Приказом по войскам 5-го Приамурского корпуса № 11 от 26 октября 1918 г. было указано:

"Частям войск, входящим в состав Особого Маньчжурского отряда, иметь знаки на левом рукаве в форме щита из желтой материи с инициалом

"О. М. О."

При формировании ОМО атаман Семенов сохранил всю

прежнюю символику и униформу царской армии. Отличительной особенностью семеновцев

стала нарукавная нашивка в виде щита. Введенная Семеновым в начале 1918 г.,

нашивка была желтого цвета ( цвет приборного сукна Забайкальского

казачьего войска) с вышитыми серебряной или шелковой белой нитью литерами "О. М. О.".

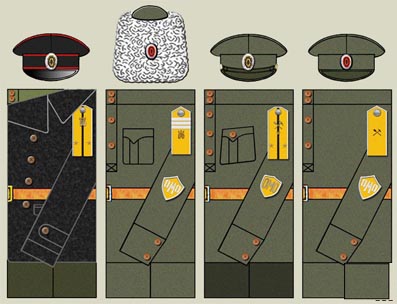

На рисунке справа (слева направо): форма

поручика автоотряда в кожаной куртке и с фуражкой инженерных частей царской

армии (зеленая тулья с красной выпушкой, черный околыш с красными выпушками

по верху и низу) и зимняя папаха, суконная рубаха ст. унтер-офицера

автоотряда, суконная рубаха подпоручика саперной роты, суконная рубаха

сапера.

Приказом по Сибирской армии от 10 сентября 1918 года Семёнов был назначен командиром 5-го Приамурского армейского корпуса. После переворота 18 ноября 1918 года первоначально не признал А. В. Колчака Верховным правителем, за что приказом от 1 декабря того же года был снят с должности. 8 декабря Семёнов создал под своим командованием Отдельную Восточно-Сибирскую армию в составе 1-го Отдельного Восточного казачьего, 5-го Приамурского и Туземного конного корпусов.

Погоны желтые с белой

выпушкой по краям. Звания нижних чинов обозначаются поперечными нашивками

шириной 0.75- 1 см. белого цвета (ефрейтор - 1 нашивка, мл.унтер-офицер - 2

нашивки, ст. унтер-офицер - 3 нашивки, фельдфебель - 1 нашивка шириной 3

см., подпрапорщик - 1 продольная нашивка шириной 3 см.). По середине погона

коричневой краской по трафарету наносится изображение спецзнака (ефрейтор - 1 нашивка, мл.унтер-офицер - 2

нашивки, ст. унтер-офицер - 3 нашивки, фельдфебель - 1 нашивка шириной 3

см., подпрапорщик - 1 продольная нашивка шириной 3 см.). По середине погона

коричневой краской по трафарету наносится изображение спецзнака

Обер-офицеры на погонах имели одну (обер-офицеры) или две (штаб-офицеры)

черные продольные ленточки шириной 5 мм. обозначающие просветы. Чины

обозначались золотыми звездочками (при одном просвете 1 звездочка -

прапорщик, 2 - подпоручик, 3 - поручик, 4- штабс-капитан, капитан - без

звездочек, при двух просветах - 3 звездочки - подполковник. без

звездочек - полковник). Спецзнак накладной металлический золотого цвета

Очевидно шифровок военнослужащие инженерных частей не носили.

На рисунке слева: погон подполковника автоотряда, поручик

саперной роты, ст.унтер-офицер автоотряда, сапер саперной роты.

Петлицы на шинелях черные без выпушек, но с пуговицей.

9 мая 1919 года третьим Войсковым кругом Г. М. Семёнов избран войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска. По соглашению с атаманами Амурским и Уссурийским он принял должность Походного атамана Забайкальцев, Амурцев и Уссурийцев

со штабом на станции Даурия Забайкальской железной дороги.

Приказом А. В. Колчака от 25 мая 1919 года № 136 Семёнов

был назначен командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса, в который по приказу Колчака № 470 была переформирована Отдельная Восточно-Сибирская армия, входившие в которую корпуса стали дивизиями. 18 июля Семёнов был назначен помощником главного начальника Приамурского края и помощником командующего войсками Приамурского военного округа с производством в генерал-майоры, 23 декабря — командующим войсками Иркутского, Забайкальского и Приамурского военных округов на правах главнокомандующего армиями с производством в генерал-лейтенанты.

Указом Верховного правителя А. В. Колчака от 4 января 1920 года Семёнову была передана вся полнота военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраины (РВО).

После расстрела А. В. Колчака Забайкалье на период с января по ноябрь 1920 года стало последним оплотом Белого движения в Сибири. В начале 1920 года генерал-лейтенант Г. М. Семёнов возглавил читинское Правительство Российской восточной окраины.

Остатки отрядов Семёнова под давлением превосходящих сил Народно-революционной армии ДВР 22 октября 1920 года оставили Читу и отступили из Забайкалья в Маньчжурию. Сам Семёнов, бросив остатки своей армии бежал из Читы.

Приказом Главнокомандующего всеми вооруженными

силами и Походного Атамана всех казачьих войск Российской Восточной Окраины

(так в это время именовалась должность Семенова) № 154 от 12 февраля 1920 г.

была установлена форма:

*Мундир или суконная рубаха защитного материала, существующего образца с желтой выпушкой по обшлагу рукава у офицеров всех частей, управлений и учреждений и желтой тесьмой у солдат.

*Шаровары укороченные или длинные (вне службы) защитного материала существующего образца с

красным кантом в инженерных частях.

*Шинель серая, установленного образца, для офицеров двубортная с пуговицами, для

нижних чинов на крючках, с петлицами по воротнику, соответственно погонам каждой части и выпушкой по краям воротника для частей артиллерии и инженерных войск

красного цвета.

*Папахи и фуражки без кокард.

*Погоны защитного цвета, с просветами, выпушкой черного цвета (в

авиаотряде просветы и выпушки красные).

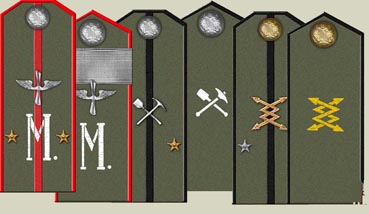

На рисунке справка (слева направо):

погоны поручика Маньчжурского авиаотряда, фельдфебеля Маньчжурского

авиаотряда, поручика саперной роты, сапера саперной роты, подпоручика

телеграфной команды, телеграфиста телеграфной команды.

Дальневосточная армии, Войска Временного Приамурского правительства и Приамурской Земской Рати. 1921-1922 гг.

После бегства атамана Семенов и отхода в

Забайкалье и на Дальний Восток остатков вооруженных формирований

колчаковской армии Возникло Приамурское государственное образование. Началом существования Приамурского государственного образования принято считать 26 мая 1921 года, когда в г. Владивостоке белые повстанцы свергли правительство Приморской Земской Управы во главе с большевиком В. Г. Антоновым, признававшее власть Дальневосточной Республики.

Власть была передана Съезду Несоциалистических Организаций Дальнего Востока.

Им было избрано Временное Приамурское Правительство просуществовавшее

с 26 мая 1921 года по конец октября 1922 года на части территории бывшей

Приморской области Российской империи,.

C 23 июля 1922 государственное образование

получило наименование Приамурский земский край.

Собравшиеся в краю остатки вооруженных

формирований атамана Семенова и армии Колчака составили Дальневосточную

армию. (она же Войска Временного Приамурского правительства, Приамурская

Земская Рать). Как правило первоначально они сохраняли свою прежнюю форму и

знаки различия Прежде всего это:

* Ижевский и Воткинский стрелковые полки.

*Уфимский генерала Корнилова стрелковый полк.

*4-й Уфимский и 8-й Камский стрелковые полки.

*1-й Волжский стрелковый полк.

*Урало-Алтайский конный полк.

*Уральский (позднее 2-й Уральский) стрелковый полк.

*Добровольческая бригада (Забайкалье), 1-й и 3-й Добровольческие полки (Приморье).

*Егерский (позднее 1-й Егерский) полк.

*Отдельный конно-Егерский дивизион.

*Конно-Егерский (затем – 1-й Конно-Егерский) полк.

*1-й Кавалерийский полк.

Имелись ли в этих формированиях инженерные

подразделения, установить не удалось. Вероятнее всего сохранялись и носили

свои старые знаки различия.

Отдельная Сводная

Уссурийская имени Атамана Калмыкова дивизия ( бригады) Особого Уссурийского казачьего отряда.

По имеющимся сведениям в дивизии (бригаде) имелась

Отдельная Инженерно-техническая рота. Чины этой роты носили обмундирование,

веденное для дивизии ее командиром атаманом И.П. Калмыковым. В

целом эта форма была формой Уссурийского казачьего войска еще царских

времен. Кроме того, наа левом рукаве все чины должны были носить нарукавную

нашивку, указывающую на принадлежность к этой дивизии. По имеющимся сведениям в дивизии (бригаде) имелась

Отдельная Инженерно-техническая рота. Чины этой роты носили обмундирование,

веденное для дивизии ее командиром атаманом И.П. Калмыковым. В

целом эта форма была формой Уссурийского казачьего войска еще царских

времен. Кроме того, наа левом рукаве все чины должны были носить нарукавную

нашивку, указывающую на принадлежность к этой дивизии.

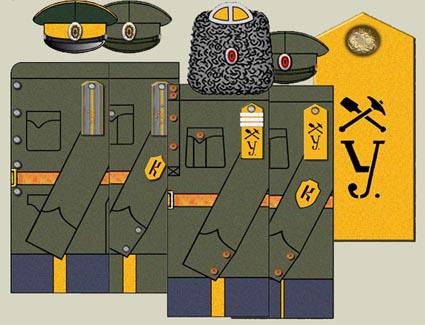

На рисунке справа показаны головные уборы

и форменная одежда чинов Инженерно-технической роты дивизии. Н головных

уборах кокарды царской армии.

Офицеры носили серебряные погоны с золотыми звездочками по чинам, серебряную

накладную металлическую шифровку в виде литеры "У" и выше нее накладной

серебряный металлический спецзнак саперов.

Нижние чины имели желтые погоны с черной или коричневой шифровкой и

спецзнак, наносимые масляной краской по трафарету. Звания обозначались

поперечными нашивками белого цвета.

Ижевский и Воткинский

стрелковые полки (Ижевско-Воткинская бригада).

После поражения армии Колчака и общего отхода

разгромленных войск на Восток 15-я Воткинская и Ижевская дивизии были

сведены в одну Ижевско-Воткинскую бригаду, состоявшую из двух полков

(Ижевского и Воткинского) и Воткинского артиллерийского дивизиона. В марте

1920 года остатки дивизий были приведены в порядок в районе Читы и стали

бригадой. Униформу они сохранили прежнюю. Бригада принимала участие в

Хабаровском походе 1921-22 гг. По имеющимся данным бригада прекратила свое

существование в конце 1922 года. Часть личного сдались красным, часть

ушла в Китай, где еще в 1923 сохранялись как воинские формирования..

В отношении инженерных частей и подразделений остальных

соединений и частей, воевавших на Дальнем Востоке против большевиков

достаточно достоверных сведений в распоряжении автора нет.

Просматривая историю боевых действий в Сибири, на

Урале, Забайкалье и на Дальнем Востоке приходится констатировать, что хотя в

вооруженных формированиях Белого Движения и имелись иногда саперные роты,

батальоны (дивизионы), задач инженерного обеспечения боя они обычно не

решали из-за отсутствия средств инженерного вооружения (взрывчатки, средств

взрывания, колючей проволоки, шанцевого инструмента, мостостроительного

имущества и т.п.), нехватки квалифицированного офицерского, а особенно

унтер-офицерского состава.

Чаще инженерные подразделения и части использовались в качестве

обычной пехоты.

О понтонно-мостовых подразделениях вообще не упоминается нигде. Очевидно это

связано с тем, что для перевозки понтонно-мостового имущества требовалось

значительное количество специализированных конных повозок и лошадей. А

всего этого в Сибири и на Урале просто не было. Все понтонное имущество в

ходе Первой Мировой войны оказалось во фронтовой зоне, т.е. на западе

страны.

Февраль 2017 Источники и литература.

1. И.Ульянов, О.Леонов. История Российских войск.

Регулярная пехота. 1855-1918. Москва. АСТ.1998.

2. Л.Е.Шепелев. Титулы, мундиры, ордена. Ленинград. Наука. 1991.

3.М.М.Хренов и др. Военная одежда русской армии. Москва. Военное

издательство. 1994.

4.А.Кузнецов. О Белой Армии и ее наградах 1917-1922 гг. Столица. Москва.

1991г.

5.В.М.Глинка. Русский военный костюм XVIII-начала XX века. Ленинград.

Художник РСФСР.1988г.

6. В.Н.Земцов, В.А.Ляпин. Екатеринбург в мундире. Екатеринбург.

Средне-Уральское книжное издательство. 1992г.

7.А.Дерябин, Р.Паласиос-Фернандес. Гражданская война в России 1917-1922.

Белые Армии. АСТ.Москва. 1998г.

8. А.А.Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Военное издательство. Москва. 1986г.

9. А.Дерябин. Белые армии Северо-Запада Росии 1818-1920. Восточный горизонт.

Москва. 2002г.

10. Сибирский исторический альманах. Том 1. Гражданская война в Сибири.

Красноярск. 2010г.

11. И.Ладыгин. Ново-Николаевск в военном мундире 1914-1920 гг. Сибирское

книжное издательство. Новосибирск. 2013г.

12. Сайт "Колчакия" (www.kolchakiya.ru/uniformology/vps_orders.htm)

13. РГВА. Фонд 39597. Опись 1.

дело 12, лист 25.

---***---

|