Знаки различия воинских званий в РоссииАрмия России XVIII-XX(начало) векЗнаки различия званий (чинов) генераловГенеральские чины появились в русском войске еще в первой половине XVII века. Само это слово было занесено из Европы наемными офицерами, которых русские цари приглашали для переустройства русского войска в соответствии с требованиями военной науки того времени. Император Петр I, создавая Русскую Армию, ввел в систему воинских чинов армии наряду с унтер-офицерскими и офицерскими, также и генеральские чины. Однако, если для солдат сразу же была установлена регламентированная военная униформа, то для офицеров и унтер-офицеров это было сделано гораздо позднее, как и знаки и знаки различия чинов (офицерский шарф, горжет, протазан, алебарда, галуны). Одежда генералов регламентирована не была. Генералы - иностранцы обычно носили одежду, принятую в их странах. Русские генералы обычно подражали иностранцам. Несколько позднее многие носили офицерскую форму (чаще те, кто выслужился из офицеров), но более богатую, значительно больше украшенную золотым шитьем, галунами. Естественно, что и о знаках различия генералов речи не могли идти. Первые упоминания о регламентации генеральской одежды по утверждениям Леонова и Ульянова появляются лишь в 1745 году в период правления императрицы Елизаветы Петровны, однако и тогда речи не шло о различении генеральских чинов. Речь шла лишь об установлении определенных расцветок мундиров и некоторого ограничения количества галунов и золотого шитья. 27 июля 1764 года

во времена правления императрицы Екатерины

II генералам впервые в Русской Армии устанавливается

определенная форма одежды и одновременно знаки различия генеральских чинов. Пехотные

Для различения чинов на кафтанах, предназначенных для

ношения в торжественные дни (говоря современным языком - на парадных

мундирах) было установлено два

вида золотого шитья в виде лавровых гирлянд: Шитье размещалось:

*генерал-аншеф, На рисунке справа: генерал-аншеф в парадном кафтане. Хорошо заметны один узкий и два широких ряда шитья по борту кафтана. Можно заметить офицерский шарф на камзоле под кафтаном и край кисти шарфа. Для ежедневного ношения генералам также

был присвоен так называемый "вседневный" кафтан. На этих кафтанах шитье

отсутствовало. Чины различались по числу пуговиц на обшлагах: Кроме того, генералам были присвоены

сюртуки с золотым шитьем на обшлагах: Кроме того, генералы, состоявшие шефами полков по краю воротника сюртука имели один ряд широкого шитья.

Эти знаки различия просуществовали до воцарения императора Павла I в 1796 году. Золотое шитье стоило очень дорого (ведь тогда на шитье шло настоящее золото и ряды шитья покрывали едва ли не весь мундир). Ярый поборник одинаковости, стандартизации и стремясь облегчить нагрузку на казну, Павел радикально изменяет форму Русской Армии. 29 ноября 1796 года с изданием нового

Воинского Устава форма генералов становится совершенно На рисунке справа: генеральская шляпа обр. 1796 г.

От автора. Знаки различия генеральских чинов, появившись впервые в Русской Армии в 1764 году, исчезают с нее в 1796. Вновь станет возможным различать чины генералов только с 1827 года. В марте 1801 года в результате дворцового переворота император Павел I будет убит и на трон взойдет его сын Великий Князь Цесаревич Александр Павлович (императора Александр I). В 1801 начинается переход от мундира кафтанного типа к мундиру фрачного типа. Первоначально при новой форме, утвержденной 24 июня 1801 года генеральская форма ничем он отличается от офицерской, за исключением того, что генеральская шляпа нового образца имеет в отличие от офицерской плюмаж по верхнему краю. Между собой чины генералов по прежнему не различаются. 30 апреля 1802 года утверждается новая Табель военной одежды. Однако изменений в генеральской форме не происходит. 17 сентября 1807 года погоны у

генералов (ничем не отличающиеся от офицерских погон) заменяются на эполеты.

Если обер-офицерские Прошу обратить внимание на форму эполет. Корешок не прямоугольный, каким он станет позднее, а сужающийся к полю. Также и поле не круглое, а овальное. У генералов поле эполета тоже суконное по цвету погон нижних чинов полка, к которому приписан генерал, а не золотое, как это будет сделано позднее для общегенеральского мундира . Также на генеральских эполетах нет шифровки. Таким образом, с сентября 1807 года генералов от офицеров можно отличить не только по шляпе, но и по эполетам.. Между собой генералы по чинам не различаются никак. На рисунке справа: генерал в форме обр. 1807 г. и генеральский эполет обр. 1807 г. 15 декабря 1807 года на генеральские эполеты вводится шифровка, указывающая на номер дивизии, к которой относится генерал. Шифровка в виде золотого гарусного шнура. 26 января 1808 года генералам в

табельные дни и вообще при присутствии на общевойсковых

Кавалерийские генералы вместо черных с примесью оранжевых перьев султана имели белый с примесью оранжевых перья султана. 1 июня 1809 года белый плюмаж на генеральских шляпах отменяется и изменяется форма петлицы на шляпе. На рисунке слева: генерал в полковом повседневном мундире и шляпе обр. 1809 г. Обратите внимание на измененную в сравнении с 1801 годом петлицу на шляпе и наличие шифровки на эполете. От автора. В целом

складывается впечатление, что до Александра

I изменения в в униформе, следуя, конечно,

западноевропейской военной моде, все же

диктовались в большей степени соображениями целесообразности. Скажем, Павел

I вообще сделал совершенно

одинаковой солдатскую, офицерскую и генеральскую форму в целях упрощения и

удешевления ее изготовления. А вот Александр I,

стал пожалуй первым императором, который одним из основных своих развлечений

сделал бесконечный поток едва ли не ежемесячных изменений в военной одежде.

Развлечение, которым страдали как все последующие российские императоры, так

и главы военного ведомства уже советской России, а теперь и Российской

Федерации. Такое же генеральское шитье, но серебряное было принято к 1812 году к ношению на мундирах генералов гарнизонной службы и на чекменях генералов Донского казачьего войска. С 1 января 1827 года впервые (если не считать период

1764-1796 гг.) генералы получают знаки различия чинов. Император Николай I На рисунке справа: От автора. Стоит пояснить, что хотя военные медики относились не к военнослужащим, а к военным чиновникам (если быть точным то "гражданские чиновники военного ведомства"), однако в отличие от других военных чиновников медики имели парадный мундир, а на нем особого вида эполеты. 29 апреля1854 г.

новая

рубежная дата в знаках различия генералов. На военное время

генералам предписано ношение походных шинелей

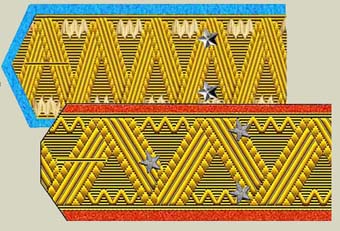

В 1855 году рисунок погонного генеральского галуна несколько изменился. На рисунке слева: выше погон генерал-майора обр. 1854 г., ниже погон генерал-лейтенанта обр. 1855 г. От автора . Нередко спрашивают отчего у генерал-майора на погонах и эполетах были не одна, а две звездочки. Я полагаю, что количество звездочек в царской России определялось не наименованием чина, а его классом по Табели о рангах. К генеральским чинам относили пять классов (c V по I). Отсюда - пятый класс- 1 звездочка, четвертый класс- 2 звездочки, третий класс- 3 звездочки, второй класс- без звездочек, первый класс - скрещенные жезлы.

Кстати, когда в 1943 году уже в РККА вводили новые знаки различия (погоны и звездочки), то генерал-майору дали одну звезду, не оставив тем самым места для возможного возврата к званию комбрига (бригадного генерала или что то типа этого). Хотя уже тогда потребность в том была. Ведь в танковых корпусах 43-го года были не танковые дивизии, а танковые бригады. Дивизий танковых не было. Существовали также отдельные стрелковые бригады, бригады морской пехоты, воздушно-десантные бригады.

Первый опыт ношения погон оказался удачным, а их практичность оказалась несомненной. И уже 12 марта 1855 года вступивший на престол император Александр II повелел заменить для повседневного ношения эполеты погонами на вновь введенных виц-полукафтанах. Так постепенно начинают уходить с офицерской и генеральской формы эполеты. К 1883 году они останутся только на парадной форме. 20 мая 1855 г. походная шинель солдатского образца заменяется на двубортное суконное пальто (плащ). Правда, в обиходе его тоже стали называть шинелью На новом пальто во всех случаях носятся только погоны. Звездочки на погонах велено иметь вышитые серебряной нитью на золотых погонах и золотой нитью на серебряных погонах. В 1861 году выходит "Описание офицерского обмундирования" в котором указывается:

1. Генерал-майор командир бригады 50-й

пехотной дивизии. От автора. Шифровка у пехотных

генералов совпадала по цвету с цветом галуна, у кавалерийских генералов

шифровка была обратного цвета. Был, правда, в период Первой Мировой войны еще один человек, имевший чин генерал-фельдмаршала Русской Армии - король Черногории Николай I Негош. Но это был, что называется "свадебный генерал". Никакого отношения к Русской Армии он не имел. Присвоение ему этого звания носило чисто политический характер.

В 1883 году (по данным С.Попова) генералы, находящиеся в запасе и имеющие право на ношение военного мундира, обязаны были иметь на погонах поперечную нашивку из галуна обратного цвета шириной 3/8 вершка (17мм.).

С 1896 года генеральские погоны для находящихся в запасе и отставке были

возобновлены. На рисунке справа: От автора. В чем разница между "...в запасе" и "... в отставке"? А в том, что первый при определенных условиях может быть возвращен на службу, а второй нет. В октябре 1914 года (Приказ Военного ведомства №698 от 31.10.1914) в связи с началом войны для войск Действующей армии, т.е. для частей, находящихся на фронте и маршевых частей (т.е. частей, следующих на фронт) были введены походные погоны. Цитирую: "1) Генералам, Штаб и обер-офицерам, врачам и военным чиновникам действующей армии, в соответствии с защитными погонами нижних чинов, - установить погоны суконные, защитные, без выпушек, с пуговицами оксидированными для всех частей, с вышитыми темно- На рисунке справа: походный погон генерал-майора командира бригады 11-пехотной дивизии. От автора. Шифровка на погонах генералов указывала на инстанцию, которой подчинен данный генерал. Скажем, если генерал является начальником дивизии, то его шифровка указывает на номер корпуса, в которую входит дивизия. Номер же корпуса обозначался римской, а не арабской цифрой. Поэтому я так определенно и указываю, что это командир бригады 11-й дивизии, а не начальник этой дивизии. Пример в ношении походной формы и походных погон подал сам император Николай II. Он

с началом войны сразу же надел походную форму "...дабы показать свою близость сражающимся войскам, показать, что и он на фронте".

Однако, генералам в тыловых округах и в обеих столицах предписывалось ношение галунных погон. Декретом ВЦИК и СНК от 16 декабря 1917 (уже новыми большевистскими властями) все вышеописанные знаки различия были упразднены в связи с отменой всяких чинов и званий, и "всех наружных знаков отличий". Военнослужащие еще сохранившихся на этот момент войсковых частей, организаций, штабов и учреждений должны были снять погоны со своих плеч. Частично погоны сохранялись в период Гражданской войны в формированиях Белого Движения, однако военачальники, вводили свои варианты погон и знаков различия на них. Например, адмирал Колчак на военной одежде армейского образца периода Первой Мировой войны носил флотские адмиральские погоны. В Красной Армии, которая начала создаваться в феврале-марте 1918, отказались от воинских званий вообще, равно как и от погон, усматривая в этом "признаки самодержавия". Звание "генерал" вернется в Красную Армию лишь летом 1940 года, а генеральские погоны только в январе 1943 года, т.е. спустя 25 лет. Август 2017г. Источники и литература.1. И.Ульянов, О.Леонов. История Российских войск.

Регулярная пехота. 1698-1801. Москва. АСТ.1995.

---***--- |

©Веремеев Ю.Г. Главная страницаУниформа и знаки различия |

На снимке фрагмент кафтана генерал-

На снимке фрагмент кафтана генерал- одинаковой

форме штаб-офицеров за исключением того, что генеральская шляпа получила

широкий зубчатый галун, кокарду, петлицу и белый плюмаж. Генералы

как и все офицеры носят

офицерский шарф и горжет единого для всех образца.

одинаковой

форме штаб-офицеров за исключением того, что генеральская шляпа получила

широкий зубчатый галун, кокарду, петлицу и белый плюмаж. Генералы

как и все офицеры носят

офицерский шарф и горжет единого для всех образца.  На рисунке слева: император Павел

На рисунке слева: император Павел  эполеты не имеют бахромы, а штаб-офицерские имеют

бахрому из тонкой канители, то генеральские эполеты имеют бахрому толстую.

эполеты не имеют бахромы, а штаб-офицерские имеют

бахрому из тонкой канители, то генеральские эполеты имеют бахрому толстую.

построениях, предписано ношение общегенеральского мундира. Сам мундир двубортный

темно-зеленого сукна с красными воротником, обшлагами с особым золотым

шитьем на воротниках, обшлагах. Эполеты с

золотым полем мелкошашечного рисунка без шифровки.

построениях, предписано ношение общегенеральского мундира. Сам мундир двубортный

темно-зеленого сукна с красными воротником, обшлагами с особым золотым

шитьем на воротниках, обшлагах. Эполеты с

золотым полем мелкошашечного рисунка без шифровки.

вводит кованные звездочки на эполеты для различения чинов

офицеров и генералов. Размер звездочек для офицеров и генералов был

установлен одинаковый- 1

вводит кованные звездочки на эполеты для различения чинов

офицеров и генералов. Размер звездочек для офицеров и генералов был

установлен одинаковый- 1 покроем и

цветом аналогичных солдатским. На плечах предписано ношение погон

цвета присвоенного погонам нижних чинов полка. Поверх сукна погона нашивается

золотой или серебряный (по цвету приборного металла полка) галун,

ранее использовавшийся на воротниках генеральских гусарских венгерках. На

галун крепятся по чинам

покроем и

цветом аналогичных солдатским. На плечах предписано ношение погон

цвета присвоенного погонам нижних чинов полка. Поверх сукна погона нашивается

золотой или серебряный (по цвету приборного металла полка) галун,

ранее использовавшийся на воротниках генеральских гусарских венгерках. На

галун крепятся по чинам  К 1913 году генеральские погоны выглядели следующим

образом:

К 1913 году генеральские погоны выглядели следующим

образом: Офицеры и генералы, находящиеся в запасе или отставке до 1883 года (по данным С.Попова) права носить эполеты или погоны не имели, хотя право на ношение военной одежды, как таковой, обычно имели.

По данным же В.М.Глинки офицеры и генералы, уволенные со службы "с мундиром", не имели права на ношение эполет (а с введением погон и их) с 1815 по 1896 год.

Офицеры и генералы, находящиеся в запасе или отставке до 1883 года (по данным С.Попова) права носить эполеты или погоны не имели, хотя право на ношение военной одежды, как таковой, обычно имели.

По данным же В.М.Глинки офицеры и генералы, уволенные со службы "с мундиром", не имели права на ношение эполет (а с введением погон и их) с 1815 по 1896 год. оранжевыми (светло-коричневыми) полосками (дорожками) для обозначения ранга и с оксидированными звездочками для обозначения чина...

4) Вышивку полосок разрешить заменять нашивкой узких ленточек темно-оранжевого или светло-коричневого цвета.

оранжевыми (светло-коричневыми) полосками (дорожками) для обозначения ранга и с оксидированными звездочками для обозначения чина...

4) Вышивку полосок разрешить заменять нашивкой узких ленточек темно-оранжевого или светло-коричневого цвета.